Microhistoria por Jorge Surraco

|

| Cámara para daguerrotipos construida en Francia en 1839 |

|

| Miguel Otero, Gobernador de Salta, 1845 |

La primera fotografía hecha en la Argentina, fechada el 15 de octubre de 1845 por John Armstrong Bennet, fotógrafo viajero norteamericano, es un daguerrotipo donde puede verse a Miguel Otero, gobernador de Salta.

Era la época de los “equipos volantes” de fotógrafos europeos y norteamericanos que recorren países y regiones difundiendo y comercializando esta novedad en la realización de retratos y vistas de paisajes. El mismo Bennet anduvo por nuestra zona litoral en esos años.

En 1848, Charles de Forest Fredricks pasa por Concordia haciendo su trabajo. No sabemos si ha quedado algún testimonio fotográfico de esa visita. Dos años más tarde, el mismo Fredricks, junto con Masoni y Panabert, recorren el litoral entrerriano tomando fotografías.

Amadeo Jacques, quien fuera más tarde el rector del Colegio Nacional de Buenos Aires, inmortalizado en las páginas de “Juvenilia” de Miguel Cané, en 1853 viaja por el interior del país haciendo estudios geográficos económicos documentando sus observaciones con daguerrotipos, dando clases y trabajando de panadero. En uno de esos viajes se dirige a Entre Ríos como parte de su actividad y es posible que haya registrado algunas imágenes.

No hay constancias pero tampoco es imposible que alguno de estos fotógrafos haya pasado por Gualeguay como está comprobado que pasaron varios viajeros europeos en esos años, uno de los cuales ya presentamos en este blog. (Ver Un viajero inglés de paso por Gualeguay en 1847)

|

| Los constituyentes de 1853 por Grass |

Amadeo Grass que 1852 retrató a los gobernadores reunidos en San Nicolás por el famoso Acuerdo preconstitucional y en 1853 a los diputados de la Convención de Santa Fe que redactara la primer Constitución Nacional, se instaló años después en Gualeguaychú donde fallece en 1871.

Si bien no estuvo por estos pagos, Antonio o Antonino Pozzo está relacionado con los entrerrianos porque es el autor de la primera fotografía del General Urquiza después de la batalla de Caseros. A Pozzo, se lo conoce más como el fotógrafo de la campaña del General Roca contra los pueblos originarios del sur de la provincia de Buenos Aires y la Pampa en 1879.

|

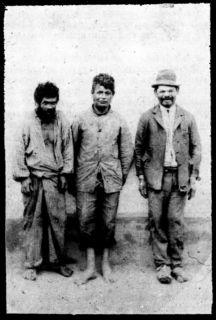

| Cretinos de Mendoza, tituló Pozzo esta imagen de 1891 |

En cuanto a fotógrafos con negocio instalado, el primer caso del que hay noticia en la región es el de Arístides Stefani que se instala en la ciudad de Corrientes en 1846. El mismo Stefani se traslada en 1851 a Paraná, ciudad en la que permanece hasta 1856, fecha en la que se instala en Rosario. El censo de 1895 indica la presencia de 20 fotógrafos instalados en toda la provincia de Entre Ríos, ocupando un cuarto lugar luego de la Capital Federal con 234, la provincia de Buenos Aires con 97 y Santa Fe con 55 casas de fotografía.

La diáspora que resultó en realidad la salida de los migrantes de los países europeos, dividió familias que se dispersaron en varios puntos de América quedando una parte en los pueblos de origen. La fotografía como la correspondencia sirvió para acortar las distancias, mostrar los logros, las ausencias definitivas, guardando la esperanza del reencuentro. Hemos podido ver en Gualeguay fotografías de principios del siglo XX, intercambiadas con parientes no sólo de Europa sino también de Estados Unidos y Canadá.

Un censo publicado por Humberto Vico en su Historia de Gualeguay, nos dan testimonio de esa temprana presencia de fotógrafos mencionada.

Año

|

1.888

|

Población del Depto Gualeguay

|

25.000

|

Comercios Habilitados

| |

Carpinterías

|

13

|

Casas de Fotografía

|

2

|

Fábricas de jabón y velas

|

3

|

Herrerías

|

5

|

Imprentas

|

2

|

Licores y bebidas

|

4

|

Mueblerías

|

1

|

Panaderías

|

3

|

Peluquerías

|

7

|

Sastrerías

|

3

|

Zapaterías

|

10

|

Hemos considerado los rubros de uso más general y cotidiano para poder apreciar por comparación la incidencia de la fotografía. Enterarnos que había en Gualeguay dos casas fotográficas en 1888, tres panaderías, tres fábricas de jabón y velas (muy necesarios en esos años) y tres sastrerías, por tomar dos servicios de uso diario y dos esporádicos, nos muestran la necesidad que había de la fotografía, seguramente para enviar los retratos a los parientes lejanos o la satisfacción del ego de poder verse retratado, posibilidad que antes era privilegio de las aristocracias. La fotografía significó la democratización o popularización de la perpetuación de la imagen de las personas.

No obstante esta fuerte presencia en comparación con otros rubros aparentemente más necesarios, poco es el material fotográfico de esa época que está disponible fundamentalmente porque no se lo ha tenido en cuenta como resguardo de la memoria familiar y mucho menos como documento para el estudio de la cultura y la vida cotidiana de los pueblos como hoy se la considera, por lo tanto, han terminado esas valiosas imágenes en los recipientes de residuos o se están deteriorando en desvanes plenos de polvo y humedad, ante el desconocimiento de su existencia por los moradores actuales.

|

| Esta fotografía de indígenas del litoral argentino, de autor no identificado, es de la época que estamos tratando con respecto a los fotógrafos en Gualeguay. |

Tomando como base las fotos existentes en el Museo Ambrosetti y otras facilitadas por algunos copoblanos, organizamos esta pequeña galería que publicaremos en sucesivas partes, cuyos datos no son definitivos dado que puedan ser modificados por nueva información que se aporte a esta investigación que lleva ya tres años sin horizonte de finalización. Por eso solicitamos al lector que pueda hacer conocer algo al respecto, por mínimo que sea, nos envíe esa referencia y/o las fotografías que disponga, gesto que mucho agradeceremos.

Hemos podido Identificar a los fotógrafos y sus obras por las firmas que figuran en cada copia fotográfica analizada, determinando fechas aproximadas por notas en los anversos de las mismas, comentarios de los libros del profesor Vico y noticias o avisos publicados en los medios locales. Falta por supuesto una tarea más ardua y extensa como es el análisis de las fotos anónimas que poseemos, comparando estilos, iluminación y encuadre entre otros índices, para tratar de identificar a los posibles autores.

Bibliografía

Gómez, Juan; La fotografía en la Argentina, su historia y evolución en el Siglo XIX, 1840-1899; Abadía Editora, Buenos Aires 1986.

A.A.V.V.; La Fotografía en la Historia Argentina, tomo 1; Clarín 60 años, Buenos Aires, 2005

Gesualdo, Vicente; Los que fijaron la imagen del país; Revista Todo es Historia Nº 198, Buenos Aires, noviembre de 1983.

Vico, Humberto P.; Historia de Gualeguay, Tomo 1; Ediciones Colmegna; Santa Fe, 1972.

Tomo 2; Ediciones Colmegna; Santa Fe, 1977.